08/06/2018 - 18:00

AMAZÔNIA – OS NOVOS VIAJANTES/ MuBE- Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, SP/ até 29/7

Um mapa da Amazônia desenhado em 1825 por Carl Friedrich von Martius (1794-1868) ocupa o centro do espaço expositivo. A cartografia sinaliza os caminhos traçados pelo botânico alemão durante os três anos que viveu no Brasil catalogando em litografias 20 mil espécies vegetais do País, publicadas nos 40 volumes da obra monumental “Flora Brasiliensis”. Von Martius é um dos mais célebres e viajantes que as expedições científicas ao Brasil jamais conheceram. “Amazônia — Os Novos Viajantes”, no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, reúne artistas e cientistas — atuais e históricos — em uma leitura contemporânea das missões artístico-cientificas que atravessaram o Brasil nos séculos 18 e 19.

“Entendo que o museu tem o papel de divulgar a pesquisa artística e científica”, diz o diretor artístico do MuBE, Cauê Alves, que divide a curadoria da exposição com Lúcia Lohmann, uma das maiores especialistas em Amazônia hoje, que apresenta na mostra equipamentos e procedimentos de suas pesquisas de campo.

As correspondências entre as duas áreas de pesquisa se perpassam em todo o espaço interno e externo do museu. A artista portuguesa Gabriela Albergaria, que conheceu Lohmann em uma viagem ao Rio Negro, mostra dois trabalhos passíveis de leitura científica. Como o desenho “Color Chart from Amazonia” (2018), em que cria uma cartela de cores da botânica local.

Já o colombiano Alberto Baraya usa um processo científico para catalogar plantas artificiais, segundo Cauê Alves, para nos fazer refletir sobre a artificialidade de nossa ideia de natureza. “Nossa noção de natureza é fabricada e Baraya nos faz ver isso. A natureza é, em último caso, uma ficção”, diz.

A imaginação é um forte eixo de alguns trabalhos marcantes da exposição. Um deles é “A Deusa Branca”, do modernista Flávio de Carvalho, que viajou em 1958 para a Amazônia, e fez uma série de fotografias preparatórias para a filmagem de um longa-metragem de ficção sobre uma mulher que teria sido mitificada por uma tribo indígena sem contato com a civilização ocidental. O filme não chegou a se realizar, mas a história da equipe de Flávio de Carvalho na floresta virou um mito. Outro é “Gigantica Amazonica” (2018), de Marcelo Moscheta, um divertido jogo de dualidade realidade/ficção sobre a monumentalidade da botânica local.

A mostra conta ainda com obras dos artistas-ativistas Frans Krajcberg e Claudia Andujar, que passaram a vida lutando por causas ecológicas, e a instalação resultante da interessante pesquisa de Simone Fontana Reis. “Nem tudo o que reluz é ouro” (2018) discorre sobre um valor natural desprezado pelos colonizadores europeus: a terra preta, extremamente fértil, trabalhada por índias com restos de alimentos, plantas, excrementos, carvão e cacos cerâmicos, ao longo de gerações e gerações. O trabalho ensina que até mesmo as civilizações indígenas, afinal, “fabricaram” a natureza brasileira.

“Esta é a primeira mostra que de fato faz jus à ecologia, que está no projeto do museu desde sua origem”, diz Cauê Alves. O terreno de 7 mil metros quadrados na esquina da avenida Europa com a rua Alemanha era um bosque até os anos 1980. Quando as árvores foram cortadas para a construção de um shopping center, o bairro iniciou uma companha. O MuBE nasceu dessa movimentação, mas só agora a causa é regada e começa a dar frutos, com projetos curatoriais dedicados a pensar, além da escultura, o espaço e a ecologia.

Roteiros

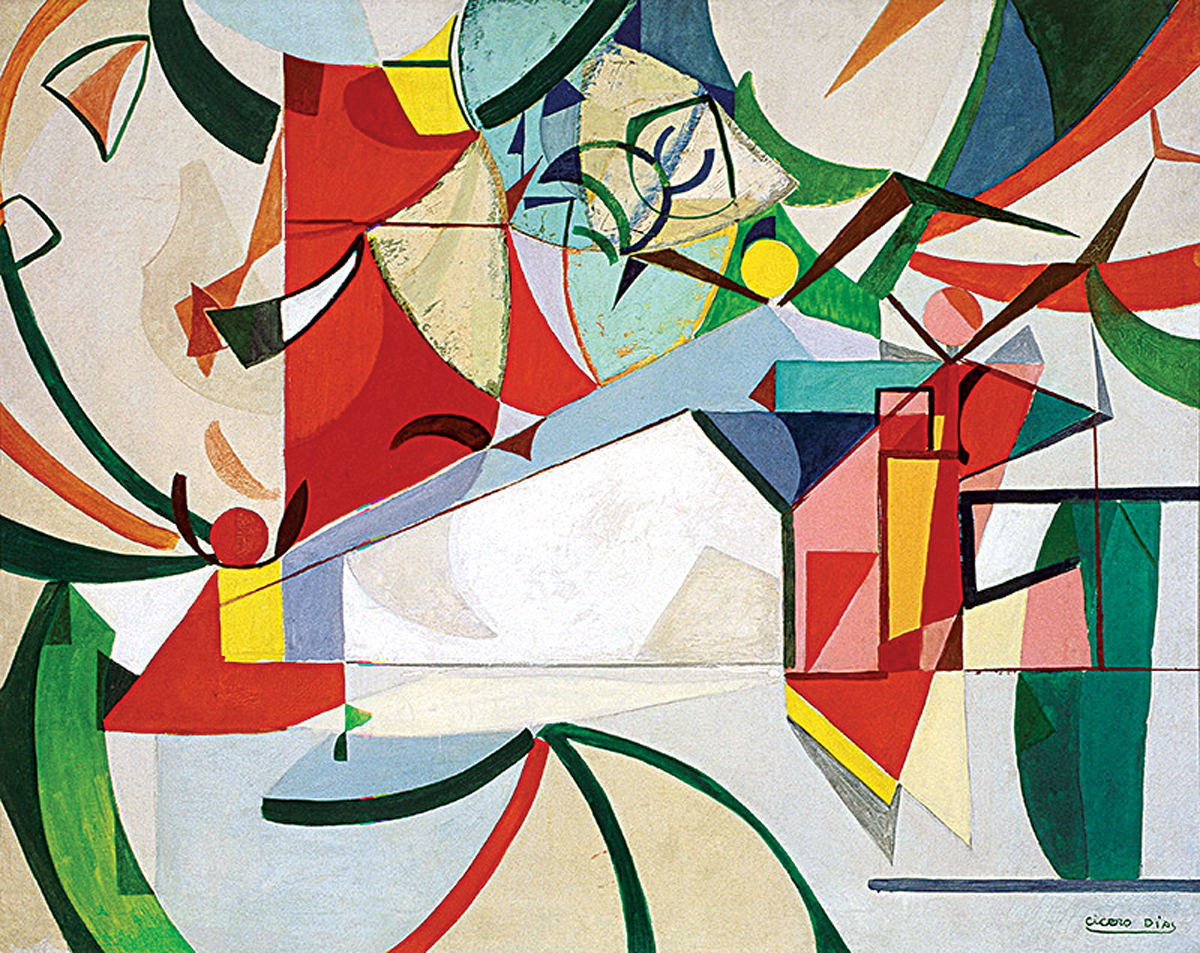

Cícero Dias: mundo que começa e termina no Recife

CÍCERO DIAS — UM SELVAGEM ESPLENDIDAMENTE CIVILIZADO/ Galeria Simões de Assis, SP/ de 9/6 a 4/8

O pintor Cícero Dias (1907-2003) foi um homem do mundo. Nasce em um engenho de açúcar, em Escada, no interior de Pernambuco, e se muda para o Recife aos 14 anos, onde seu mundo começa. O autor de “Eu vi o mundo, Ele Começava no Recife” (anos 1920) viveu ainda no Rio, em Lisboa e em Paris, onde morreu aos 96 anos. Mas carregou pela vida e pelo mundo as cores e a mitologia de sua região natal. As 40 obras da exposição “Cícero Dias — Um Selvagem Esplendidamente Civilizado”, realizadas entre os anos 1920 e 1960, mostram as diversas formas que o espírito do Recife assumiu na obra do grande artista modernista.

“Cícero Dias foi um artista de muita liberdade”, diz à ISTOÉ o galerista Waldir Simões de Assis Filho, que assina a curadoria da mostra em cartaz na nova filial da curitibana Galeria Simões de Assis, em São Paulo. O recorte expositivo tem início com aquarelas dos anos 1920, quando uma poética de voos, sobrevoos e flutuações se instaura em seu trabalho nascente. Quando chega no Rio de Janeiro, Dias pinta o Pão de Açúcar e a boemia local, mas seus óleos e aquarelas não disfarçam a nostalgia que sente do canavial. “Saudades” (década de 1920) e “Encontro no Canavial” (década de 1930), tela que pertenceu à coleção de Jorge Amado, exalam o lirismo da vida interiorana pernambucana.

“Em 1937, Cícero Dias sai do Brasil durante a ditadura Vargas, porque não suporta o controle e a perseguição aos artistas”, diz Simões de Assis. Da primeira fase parisiense, a mostra traz um Cícero com forte influência picassiana — Pablo Picasso foi amigo íntimo, padrinho de seu filho — e identificado com o surrealismo. São dessa época também suas incursões a um abstracionismo com notas musicais, em estilo talvez alinhado às pesquisas de Kandisnky. Em Lisboa, viveu entre 1942 e 1945, quando talvez mais tenha se afastado dos coqueirais e das moças lânguidas do Recife, mergulhando em uma abstração geométrica de limpeza irreconhecível. Também surpreendentes são as telas da série “Entropias” (1966), escuras

e introspectivas, pintadas após viagem às cavernas de Lascaux. PA