Durante 2025, a representatividade feminina na política foi amplamente debatida no Congresso Nacional. Em meio a propostas de mudança no Código Eleitoral, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, em agosto, a reserva de 20% das cadeiras nas casas legislativas para mulheres e a manutenção da obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas por partido, com uma alteração na regra atual: as legendas não mais seriam obrigadas a excluir homens da disputa pelo pleito caso uma mulher desistisse da candidatura após o prazo legal para substituição.

No entanto, apesar de o projeto de lei complementar ter seguido para o Plenário do Senado em regime de urgência, o texto ficou parado após o prazo para recebimento de novas emendas. Assim, as mudanças já não podem valer para as eleições de 2026, mesmo que venham a ser aprovadas neste ano, por conta do princípio da anterioridade eleitoral.

+ Mulheres têm menor representação política no Brasil do que na Arábia Saudita

+ Discurso de ódio contra mulheres vira negócio lucrativo nas redes sociais

Enquanto a pauta segue emperrada, o Brasil amarga a 133ª posição no ranking global de representação parlamentar de mulheres, segundo a ONU Mulheres. Outros países da América Latina como Cuba, Nicarágua, México, Costa Rica, Bolívia, Equador e Argentina estão no top 20 da lista. Dessas nações, Cuba é a única que não possui legislação específica para eleger mais mulheres. Já a Argentina é considerada a pioneira na implementação de medidas para aumentar a representatividade feminina.

“As mulheres são 50% da população, então, é justo, é democrático que elas sejam 50% dos que fazem as regras, dos que fazem as leis”, avalia a cientista política Teresa Sacchet, pesquisadora de questões de gênero e racial na política. “Nós caminhamos aqui a passos lentos, lentíssimos, e é necessário que a gente possa avançar para que tenhamos mais mulheres e membros de outros grupos sociais subalternizados na política. É urgentíssimo que a gente adote medidas para mudar essa situação”, ressalta.

Apoiadora da reserva de cadeiras no parlamento no Brasil, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), candidata à reeleição, conta que chegou a protocolar uma emenda para efetivar 50% de cadeiras para mulheres e 50% de cadeiras para homens na reforma do Código Eleitoral na CCJ, mas a proposta não foi aceita. “O relator, senador Marcelo Castro, não acolheu a minha emenda. E ele, como outros colegas, e até algumas colegas, tentaram me desmotivar a protocolar. ‘Por que você vai emendar se não vai passar?’ Eu falei, ‘mas eu quero ver, eu quero assistir de camarote não passar’”, relembra.

Ainda durante as discussões sobre o tema no Congresso, o direito aos 30% de candidaturas femininas por chapa chegou a ser retirado do texto em substituição à reserva de cadeiras. Parlamentares favoráveis ao fim da medida teriam justificado que “as mulheres não cresceram na política” e que os partidos ainda estavam recorrendo a candidaturas laranjas – quando a mulher apenas é registrada como candidata, mas não realiza nenhum tipo de campanha – para cumprir a regra.

Para Manuela D’Avilla (PSOL-RS), ex-deputada federal e pré-candidata ao Senado, apesar de a representatividade feminina no Congresso ainda ser baixa, não é justo afirmar que não houve avanços. “Ainda temos muito poucas [mulheres na política] e somos pouquíssimas ainda disputando eleições e ocupando cadeiras no parlamento. Mas somos muito mais do que éramos, né? Usar as candidaturas laranjas como elemento de destruição do avanço das cotas e do financiamento para as mulheres, é dar àqueles que nunca comemoraram a nossa conquista uma razão para celebrar”.

Cota de financiamento na prática

Os incentivos para a entrada da mulher na política são recentes. A primeira lei de cotas para candidaturas femininas foi criada em 1995, passando por melhorias em 1997. Cerca de 20 anos depois, uma nova mudança no Código Eleitoral determinou que os partidos teriam de reservar entre 5% e 15% dos recursos do fundo eleitoral para campanhas femininas. O percentual, no entanto, foi questionado no Supremo Tribunal Federal (STF), que, no início de 2018, decidiu que os recursos deveriam ser distribuídos na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, criando assim um percentual mínimo de 30% para as mulheres.

Em 2022, o Congresso Nacional promulgou uma emenda à Constituição que transformava em lei a determinação do STF, garantindo ainda a reserva de no mínimo 30% do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV às mulheres. A contrapartida? Anistiar os partidos que não seguiram a regra estabelecida pelo STF nas eleições anteriores.

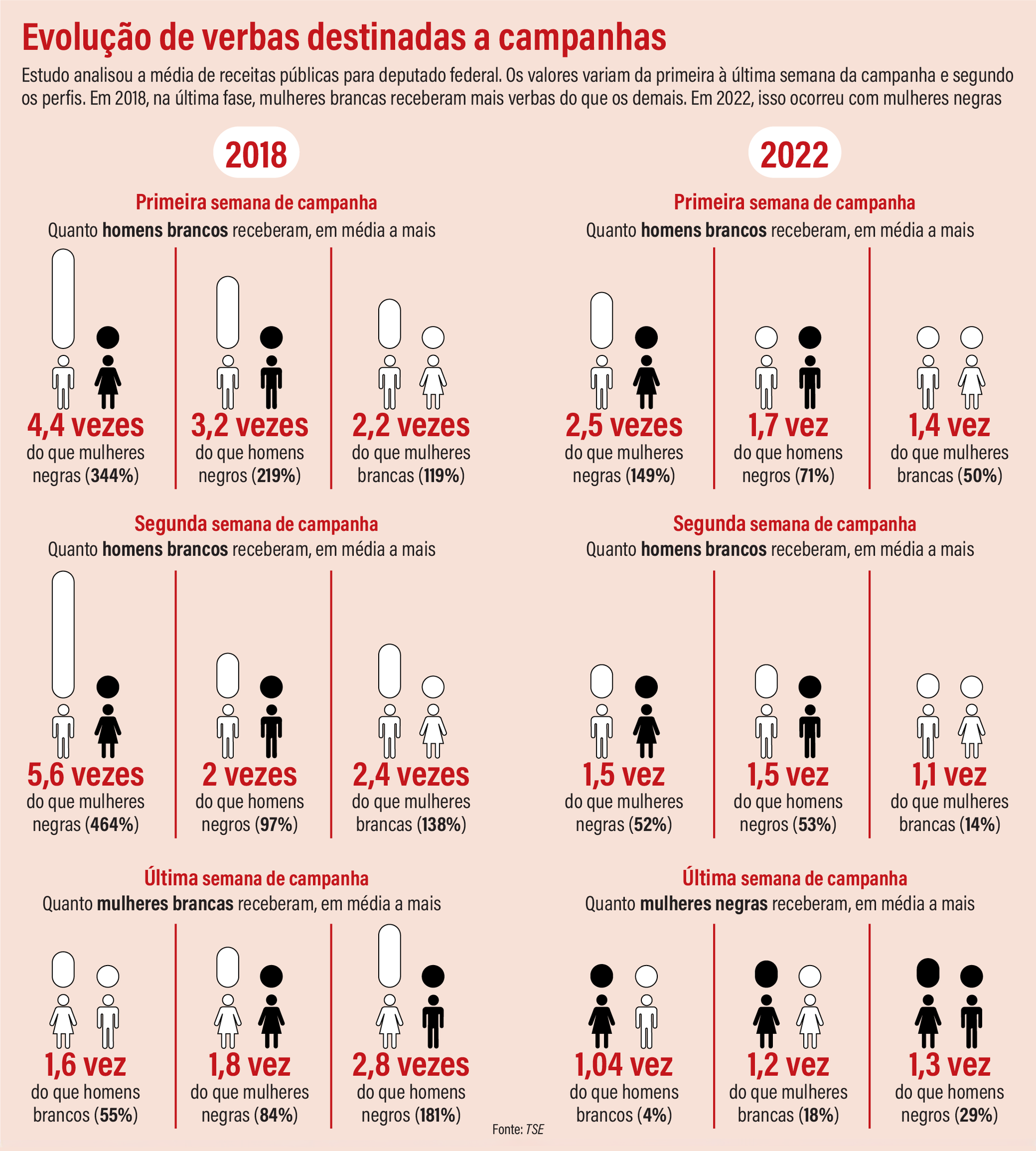

Porém, mesmo com a nova lei, os partidos seguem não priorizando as mulheres na distribuição dos recursos de campanha. É o que aponta o estudo feito por Teresa Sacchet, em parceria com os pesquisadores Hannah Aflalo, Marcus Vinícius Alves e Vanilda Chaves, que comparou os repasses realizados pelos partidos a seus candidatos durante as eleições de 2018 e 2022.

Conforme o levantamento, mulheres e pessoas negras recebem recursos mais tarde no pleito. Teresa sustenta que é muito importante que os candidatos e as candidatas tenham acesso a recursos no início da campanha porque o período eleitoral é curto. “Mas o que a gente vê é o contrário. Só no final da campanha é que começa a aumentar o índice de recurso repassado para mulheres e pessoas negras”, explica.

Os partidos tendem a repassar mais recursos estimáveis – como “santinhos”, gasolina e carro de som – do que valores em dinheiro, de fato. Isso limita a liberdade delas de decidir como utilizar os repasses. “Esse é novamente um fator de desigualdade”, salienta a pesquisadora.

O estudo chama atenção também para as transferências internas entre os candidatos. “Quando a gente olha para os dados, vê que há uma transferência muito maior de recursos de mulheres para homens, do que de homens para mulheres. Há uma diferença muito maior de pessoas negras para pessoas brancas do que o contrário. Então, a gente considera que isso podem ser estratégias utilizadas pelos partidos para fazer com que políticas criadas para potencializar uma entrada maior de mulheres e de pessoas negras na política sejam desvirtuadas e acabem funcionando para promover a entrada de mais homens na política”, defende Teresa.

Há uma tendência grande também de os partidos financiarem mais campanhas de candidatos que concorrem à reeleição, observa a cientista política. “Portanto, como temos menos mulheres e pessoas negras ocupando cargos públicos, isso acaba dificultando a eleição de novatos.”

A violência

“Ser mulher é o que torna a minha trajetória mais difícil e mais custosa na política. Mais até do que ser jovem, ou do que ser independente, ou ter nascido em uma família muito pobre. Tudo isso obviamente vai acumulando, mas ser mulher é a principal razão para toda a violência e as ameaças que eu recebo.” A declaração da deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP) resume mais um dos problemas que atingem as mulheres, tanto de esquerda quanto de direita: a violência política de gênero.

“Infelizmente, hoje sou uma das mulheres mais atacadas do país, e aqui eu não estou falando de críticas ao meu trabalho, críticas às minhas posições, aos meus votos. Eu estou falando de ameaça de morte, ameaça de estupro, violência física, enfim, tudo que você puder imaginar, xingamentos múltiplos, ameaças à minha família, e essa violência tem um pano de fundo de eu ser mulher”, analisa a parlamentar, candidata à reeleição.

Em 2021, a violência política contra a mulher se tornou crime no Brasil. “Há estudos que demonstram que, na medida em que aumenta o número de mulheres na política, aumenta a violência contra as mulheres na política, porque o espaço público é visto como um espaço essencialmente masculino, dos homens, e a política é o espaço mais evidente de poder, onde as decisões são tomadas. Então, na medida em que as mulheres ousam entrar em números maiores nesses espaços, há uma tendência a ver um aumento na violência política contra as mulheres”, pontua Teresa.

Ver essa foto no Instagram

Eleita deputada federal pela primeira vez em 2006, Manuela destaca que muitas das violências sofridas por ela no início da carreira política não eram questionadas como são atualmente.

“As pessoas passaram a se dar conta, a partir da ascensão do movimento feminista, que o que eu sofria eram ataques desqualificatórios, porque até então elas achavam que aquilo era o razoável, que aquele modo de me tratar era a forma que as pessoas, que as mulheres deviam ser tratadas nesses ambientes”, conta. “Talvez um dos espaços que mais reproduziu misoginia contra mim foi a mídia tradicional. O título de musa do Congresso me foi dado pelo jornal de maior circulação do Brasil, e não na internet. A internet depois, evidentemente, amplificou isso numa dimensão inenarrável”, emenda.

A ex-parlamentar afirma ainda que a decisão de não concorrer no pleito de 2022 partiu da necessidade de proteger a família, após duas eleições (em 2018 e em 2020) em que precisou enfrentar “uma máquina muito violenta do bolsonarismo que sempre me colocou no centro do seu ecossistema de desinformação, ódio e misoginia”.

Ataques assim, geralmente intensificados durante o período eleitoral, representam “um desafio” para Soraya Thronicke. “Se eu, que participei de uma campanha presidencial em 2022, se eu, com a atitude que tenho com o microfone, eu sofri violência política de gênero até dentro do partido [na ocasião, ela era filiada ao União Brasil], imagine o que as outras mulheres sofrem”, diz.

Ex-presidente da CCJ da Câmara, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirma que, por sua postura firme, acaba “não se deixando constranger muito”. No entanto, revela já ter presenciado colegas serem assediadas. Por outro lado, a parlamentar afirma que, quando presidiu a CCJ, os homens teriam sido muito mais respeitosos com ela. “Eles me aceitaram muito mais do que as mulheres de esquerda; elas fizeram de tudo para me derrubar, por quê? Eu falei assim: ‘não estou entendendo, o lugar de mulher não é onde ela quiser?’ Aí, eu até brincava: lugar de mulher é onde ela quiser, menos na CCJ, pelo visto”.

Para Bia, é necessária uma postura suprapartidária no combate à violência. “Acho que a gente precisa ter essa honestidade de defender as mulheres independentemente do espectro ideológico. Não é possível querer que só uma mulher de direita, por exemplo, possa estar no parlamento, ou alguém de esquerda achar que só da esquerda pode. Isso não é correto. A gente tem de respeitar todas as mulheres que são eleitas, porque cada uma ali representa um segmento da população”, pondera.

Briga por espaço

Além da barreira numérica dentro do Congresso, as parlamentares enfrentam ainda um desafio qualitativo: a segregação temática. Historicamente, a participação feminina no Legislativo é direcionada para comissões ligadas ao “cuidado”, como direitos humanos, educação e seguridade social, enquanto o chamado “núcleo duro” — economia, orçamento e segurança pública — permanece sob domínio masculino.

Para a senadora Soraya, essa divisão funciona como cortina de fumaça. “As indicações de relatorias para nós ficam no campo da saúde, das doenças raras, do meio ambiente. Não estou tirando a significância disso, mas entendo que enquanto trabalhamos nessas pautas, estamos sendo distraídas”, avalia.

Segundo ela, a ausência feminina onde se define o destino do dinheiro público tem consequências práticas desastrosas. “O poder está no orçamento e na economia. Tanto que, no antigo governo [do ex-presidente Jair Bolsonaro], 90% do orçamento para combater a violência contra a mulher foram cortados. Nós precisamos estar dentro destes espaços e não somos designadas para tal”, completa.

Na Câmara, Tábata sentiu o peso dessa exclusão ao ser a única mulher a integrar o grupo de trabalho da reforma tributária e do imposto de renda. Mesmo com formação em Astrofísica e Ciência Política, ela relata ter sido alvo de estereótipos de que “mulher não sabe fazer conta”.

A parlamentar lembra que, na reforma tributária, ela articulou com o partido para ser indicada ao GT, mas, quando este foi instalado, o nome dela não estava na lista. “Até hoje ninguém sabe me dizer por que eu não fui indicada, por que fui trocada por outro homem. E aí eu tive de fazer uma articulação com 90 deputadas, do PSOL ao Novo, para ser a única mulher indicada naquele GT e depois ter sido a que mais contribuiu”, desabafa Tábata. Com isso, ela ressalta que é preciso “trabalhar o dobro” para provar competência técnica.

Deputada federal Bia Kicis (PL-DF) foi presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), em 2021

No espectro ideológico oposto, Bia Kicis rompeu o teto de vidro ao se tornar a primeira mulher a presidir a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), considerada o colegiado mais importante da Câmara. Para ela, a política é um ambiente hostil que exige uma postura de enfrentamento. “A mulher tem de ousar. Se ela quiser ocupar o mesmo espaço que os homens, ela tem de brigar. Ninguém vai brigar por você”, afirma.

A deputada, que pretende concorrer ao Senado pelo Distrito Federal neste ano, ainda provoca as legendas progressistas: “As únicas mulheres que já presidiram a CCJ foram eu e a Carol De Toni, do meu partido. Cadê as mulheres de esquerda? Por que os partidos de esquerda não apoiam as suas deputadas para presidir essas comissões dominadas pelos homens?”.

Já Manuela D’Ávila propõe uma reflexão sobre a própria hierarquia dos temas. Para a ex-deputada, classificar saúde e educação como “pautas específicas” ou menores em relação à economia é um erro conceitual que desvaloriza a base da sociedade. “Quem define quem está falando sobre a totalidade e sobre a parte? Para mim, está falando sobre ‘parte’ quem não fala sobre creche, sobre descanso depois de uma jornada exaustiva, sobre equipamentos públicos”, argumenta. “A gente precisa inverter a lógica sobre o que é uma agenda considerada universal”, defende a pré-candidata ao Senado.

)