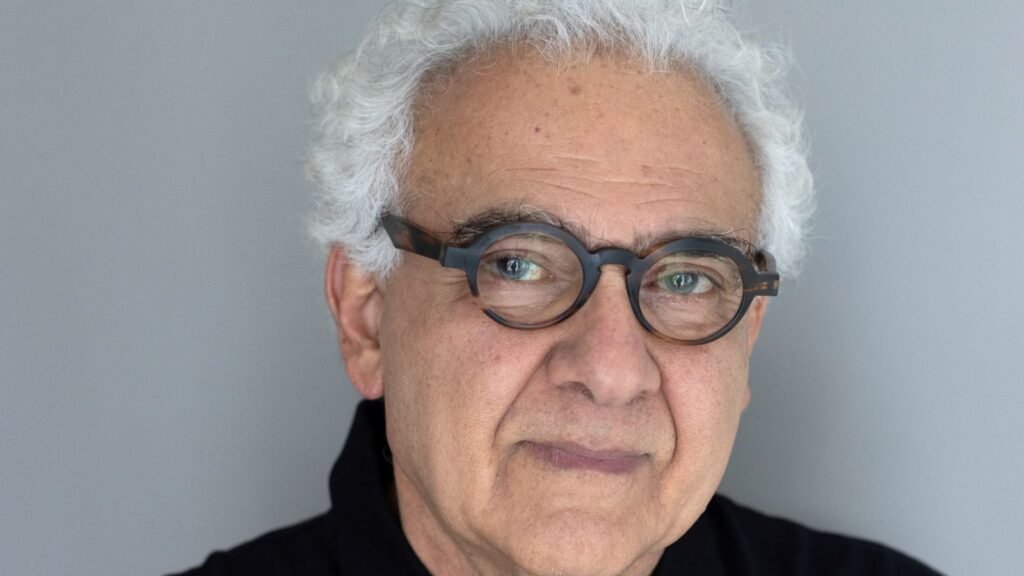

O escritor Milton Hatoum é um dos maiores nomes da literatura contemporânea do país e tem parte de sua obra transposta para as telas. Autor de “Dois Irmãos”, que vendeu mais de 300 mil exemplares, ele foi eleito em agosto para a Academia Brasileira de Letras (ABL) e, em outubro, lançou “Dança de Enganos”, que encerra a trilogia “Um Lugar Sombrio”, ambientada na ditadura. Nesta entrevista, Hatoum, 73 anos, revisita a Manaus da infância, marcada pela convivência entre culturas (como a libanesa, origem de sua família) e pela harmonia com a natureza – hoje degradada –, e reflete sobre imigração e o reconhecimento dos escritores brasileiros no exterior.

A Manaus da infância e o paraíso perdido

Como era a Manaus do tempo em que nasceu e como a compara com a de hoje?

A Manaus da minha infância era uma cidade relativamente pequena, de 250 mil habitantes, pacata, com uma sociedade, vamos dizer assim, muito diversificada. A convivência na minha casa era com amazonenses, caboclos, manauaras, comunidades de imigrantes, como portugueses, sírio-libaneses e judeus marroquinos. Essas comunidades inspiraram personagens em quatro dos meus romances: “Relatos de um certo oriente”, “Dois irmãos”, “Cinzas do Norte” e “Órfãos do Eldorado”. Esse pequeno Líbano manauara foi importante na minha infância e na minha primeira juventude. E o mais importante é que Manaus, até os anos 60 e início dos 70, tinha uma harmonia com a natureza. É uma infância um pouco idílica que foi perdida. Como ela era? Era uma infância numa cidade pacata com casas com quintais. Havia bairros pobres, mas não a miséria e a violência de hoje. A natureza estava muito presente porque a floresta circundava Manaus e os igarapés adentravam na cidade. Eram os nossos banhos. O povo, a classe média, a elite frequentavam esses igarapés porque havia banhos públicos também. Ficavam a 10 minutos, 15 minutos de ônibus do centro da cidade. Hoje, esses banhos públicos não existem e os igarapés estão morrendo também. Mudou a partir da Zona Franca, do progresso… A questão é como que a industrialização se faz no Brasil. Não estou falando contra a industrialização, estou falando da forma como ela foi implantada na Zona Franca, sem nenhum planejamento urbano, sem nenhuma visão de preservação da natureza. E do futuro, né? A preservação da natureza tem a ver com o futuro. Os igarapés foram poluídos, a floresta em volta da cidade foi invadida por uma migração maciça a partir dos anos 70. Foram criados bolsões de miséria. Favelas. Certamente dois terços das habitações de Manaus são precárias.

Uma boa parte dos manauaras não tem acesso a saneamento urbano, o que é um absurdo. Isso acontece com Belém também. Então, houve uma industrialização, uma ocupação bárbara, que aconteceu também em outros lugares do Brasil. Mas em Manaus eu acho que foi mais abrupta e mais bruta também.

Em um poema, Carlos Drummond se refere a uma fotografia de Itabira, a cidade onde nasceu, e diz que ela dói. O retrato de Manaus hoje dói devido a essa degradação?

Sempre doeu depois dos anos 80. Percebi que a minha cidade, aquela cidade idílica, era o meu paraíso perdido para sempre. Não é nostálgico o que estou falando. Não sou nostálgico. É a realidade. Você pode pensar no desenvolvimento com parâmetros muito objetivos de preservação da natureza. Não é isso que o mundo clama hoje? Então, acho que Manaus e Belém deveriam ser cidades-modelo porque estão no coração da Amazônia. Modelos de preservação da natureza. Da harmonia entre o urbano e o mundo natural, ao qual nós pertencemos desde sempre, não é?

Crédito das fotos: Renato Parada

A visão do mundo sobre a Amazônia

A primeira parte da sua obra é centrada na Amazônia. E o senhor já viveu em sete cidades, inclusive fora do país. Como o mundo vê a Amazônia? Que percepção as pessoas de fora têm dela?

Acho que ainda é a mesma de muitos brasileiros. A Amazônia ainda é vista através de estereótipos e clichês, como o “pulmão do mundo”. Há os positivos clichês negativos. É o paraíso terrestre ou o inferno verde. Mas ela não é nem uma, nem outra coisa. Ela é uma região talvez ainda com a maior área florestal do mundo, onde moram 30 milhões de brasileiros. A gente não pode esquecer que a Amazônia urbana abriga a imensa maioria da população da região. Para entender a Amazônia, você tem de ler sobre a região e conhecê-la.

Quando o senhor foi anunciado como membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) [no ano passado], falaram assim: “O primeiro escritor amazonense”. De alguma forma, o senhor quis passar pela sua obra também o que é a Amazônia, longe dos estereótipos?

Não tive essa pretensão, mas eu não expresso na minha ficção uma Amazônia exótica, idealizada. Mesmo porque eu sou um amazonense urbano. Meu primeiro romance surpreendeu a crítica do Sul-Sudeste. Uma crítica até disse que o que se esperava de um escritor amazonense eram temas sobre a floresta, o ciclo da borracha ou indígenas. E não veio isso. Veio um relato muito movido pela memória, por um sopro lírico, e povoado de imigrantes e de amazonenses, mas sem nenhum apelo ao exotismo. Eu me preparei para isso. Eu li a literatura regionalista rasa, a mais rasa. E não só brasileira, como hispano-americana. E disse: “Eu não quero fazer isso; quero fugir disso” O que mais importa nos meus romances são os dramas humanos. É isso que dá força literal à ficção: as relações humanas. Agora, a cidade de Manaus é personagem em dois romances, como “Dois Irmãos” e “Cinzas do Norte”. Tem a cidade e tem os imigrantes, que não são nostálgicos. Eles já não têm a nostalgia de voltar ao país de origem. São imigrantes ambientados e adaptados ao país eleito. Então, eu procurei dar densidade ao drama familiar e expandir esse drama às questões da cidade e depois do país. Foi uma progressão. Uma espécie de gradação que saiu da casa para a cidade e depois para o país, como quadro histórico. Esse foi o meu projeto literário desde o início. Demorei muito a publicar o primeiro romance. Tinha 37 anos. Já tinha mais ou menos claro o que eu queria escrever. É uma matéria que está ligada profundamente à minha vida.

Comunidades de imigrantes, amazonenses, manauaras e caboclos inspiraram personagens de quatro livros.

Imigração, laços familiares e identidade

Em Manaus como era ser filho de imigrantes? O seu pai falava árabe?

O papai era bilíngue. Ele aprendeu muito bem o português. Eu tinha inveja dele. Ficava impressionado porque o árabe é uma língua muito difícil. Você mudar para o português com tanta facilidade e escrever nas duas línguas e ler, isso me fascinava. Isso não acontecia com meus avós maternos que não aprenderam direito o português. Minha avó materna falava mais francês que português. Ela era uma libanesa cristã. Meu avô era muçulmano. No Brasil isso acontece, graças a Deus, né? As religiões diferentes não impedem o ato amoroso. Muito da cultura do amazonense já estava na minha casa, através da minha mãe, que era uma manauara. E mulheres indígenas trabalhavam na minha casa. No “Dois Irmãos”, uma das personagens centrais é uma mulher indígena, que tem um filho com um dos irmãos. Ela é violentada. Eu falo da violência também contra a mulher, nesse caso indígena. É um livro que já tem 25 anos. Essa violência é questão central desse livro, porque eu vi muito isso: as empregadas da classe média de Manaus – que eu frequentava – eram muito humilhadas. Era uma relação bruta entre patrões e empregados. Isso me chocava, me indignava. Eu não conseguia elaborar direito porque era criança. Mas, quando cresci, quando tinha 12, 14 anos, eu percebi que ali tinha uma injustiça enorme. Tanto que me marcou para a vida toda. No último romance [“Dança de Enganos”], da trilogia “O Lugar Mais Sombrio”, tem a história de duas empregadas, uma mineira e outra santista, que são mulheres com destinos muito diferentes e que têm uma relação muito específica com as patroas. Há um lado antropológico e social importante nesse romance. Sobre o meu pai: ele era totalmente integrado à vida manauara. Ele ia ao mercado central de madrugada. Às 5 da manhã, ele me levava ao mercado para escolher os peixes. A visão do mercado com meu pai comprando aqueles peixes e conversando com os pescadores, com os peixeiros, é uma memória muito viva. Meu pai comia tudo. A culinária é um elemento constitutivo de uma cultura. [Em casa], era uma culinária muito mesclada, a árabe, a libanesa e a amazonense. E a música também: tinha a das grandes cantoras egípcias e libanesas e também Emilinha Borba, que minha mãe adorava.

Caminho para ser escritor

O senhor veio para São Paulo para fazer arquitetura. Em que momento percebeu que a arquitetura não era sua principal carreira, que seu caminho era ser escritor? Como se deu esse processo?

Tem aí uma coisa fundamental para quem vai escrever e não sabe que vai ser escritor, que é a paixão pela leitura. Isso começou em Manaus, primeiro com as histórias orais do meu avô paterno, que era um exímio narrador. Ele não falava tão bem português, mas contava histórias incríveis. Era um homem que fabulava. Tinha uma experiência de viajante, de imigrante. E os viajantes têm o que contar. Têm um saber da experiência. Depois, vieram as leituras. Minha mãe queria ser arquiteta e não pode estudar. Ela se casou com 17 anos e o sonho da arquitetura foi para o brejo. Ela me dizia isso quando era jovem. E ela me deu, por exemplo, as obras completas do Machado de Assis. Eu li os contos do Machado 12 e 15 anos. Depois, foi fundamental a leitura no Colégio Estadual do Amazonas, no antigo ginásio amazonense Pedro II, uma escola pública centenária. Ali, tive professores e, sobretudo, uma professora que me inoculou o vírus da leitura. Conheci alguns autores brasileiros que até hoje são autores da minha vida: Graciliano Ramos, Jorge Amado, Erico Verissimo.

Minha mãe também queria que eu aprendesse línguas estrangeiras. Como filho de pai imigrante, eu ouvia outras línguas em casa. Essa compreensão da alteridade, do outro, da diferença, é importante. Ter essa diversidade não como ameaça, mas como convivência desejada.

Hoje, o refugiado, o outro, o diferente é uma ameaça.

Sim. Causa medo. E isso porque governos agem nesse sentido. Ver o outro como ameaça leva a um nacionalismo muito perigoso. Nacionalismo extremo leva ao fascismo, ao autoritarismo. É o que está acontecendo em alguns lugares.

O primeiro romance foi escrito aos 37 anos.

Preconceito e fake news

Pelo seu lado árabe, o senhor sente muito preconceito atualmente? Imagino que na sua infância não tenha sentido isso. Hoje, sente que um preconceito muito forte em relação à comunidade árabe?

Claro, um enorme preconceito. Olhe quantos filmes de Hollywood em que o árabe é vilão, é terrorista. Olhe como os palestinos são chamados pelos governo de extrema direita. Quem defende os palestinos são humanistas. São pessoas que defenderiam os judeus na Segunda Guerra. Como meus pais. Não havia nenhum contencioso entre judeus e muçulmanos na Palestina antes de 1948. Eles viviam harmonicamente: judeus, cristãos e muçulmanos. Todos palestinos nascidos na Palestina. A natureza do estado de Israel, que foi criado em 1948, não admitia a convivência com os palestinos. Era um estado exclusivo para judeus. Isso está na Constituição. O estado é judeu. E aí começaram as expulsões, em 1948, de 700 mil palestinos, além de massacres. Hoje, você vê judeus humanistas, e não são poucos, e os grandes estudiosos do Holocausto, acadêmicos, eles condenam com veemência o que está acontecendo em Gaza. E nomearam isso de genocídio. Centenas de historiadores do Holocausto afirmam isso categoricamente.

O brasileiro médio consegue perceber isso?

Eu conheço muitos liberais, meus leitores e leitoras, que estão horrorizados com a situação de Gaza. Não é só a esquerda, porque também a esquerda tem seus muitos erros. A esquerda também já apoiou autoritarismos. Na minha família tem de tudo, por exemplo. E eu convivo com essas diferenças pacificamente. Também não tenho amigos só de esquerda. É uma ilusão achar que “ah, minha tribo é só essa”. Não é. E nem deve ser. Respeito opiniões contrárias. Respeito as críticas. Posso não concordar, mas aceito – faz parte da vida, não é? Entendo o diálogo como uma forma elevada de convivência humana. Para mim, o limite é o fascismo. Não consigo dialogar com a extrema direita. E nem com qualquer tipo de extremismo. Porque aí as visões são mais cristalizadas. E não há brecha para o diálogo. Quando não há brecha, eu desisto. Agora, o que está acontecendo com uma parte da sociedade brasileira é que ela não teve a mínima formação humanista. E ela acredita no WhatsApp, nos grupos, nas mentiras. Um grande filósofo que foi obrigado a fugir da Alemanha, do nazismo, o judeu Theodor Adorno, já nos anos 50 e 60, analisou o nazismo. Ele dizia que a propaganda nazista e a fascista eram “técnicas de manipulação psicológica”. É exatamente essa a expressão. O que é isso? É a fake news.

Sem dúvida, para uma pessoa que não tem nenhuma formação da nossa história – não tem elementos, não leu sobre o processo histórico, o autoritarismo brasileiro, ou sobre a história da Europa ou dos Estados Unidos – como é que ela vai ler a realidade se não conhece o passado? Quando ignora o passado, você não tem condições de entender o tempo presente.

Ditadura militar

Em 2025, a gente viu o filme “Ainda estou aqui” [adaptado do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva] ser premiado no Oscar. Muita não sabia dos desaparecidos políticos. No seu livro, nessa trilogia, o senhor aborda a ditadura militar. De que forma?

Eles não são livros políticos. “Um Lugar Sombrio” não é um romance. É um “romanção” de 800 páginas que dividi em três. Não tive a pretensão de escrever um romance político. É um romance ambientado durante o longo período da ditadura. Porque a toda a minha primeira juventude, a segunda e uma parte da vida adulta foi vivida durante a ditadura. Dos 12 aos 30 anos, eu vivia na ditadura. É um romance sobre a formação de um grupo de jovens em dois momentos: em Brasília e, depois, em São Paulo. Como se dá essa passagem da juventude para a vida adulta? Eles vão descobrindo coisas. [A obra] fala das relações afetivas, sentimentais, morais, intelectuais, políticas. Como que se dá isso? Há conflitos entre eles, no interior desse grupo e no interior das famílias. O quadro histórico, de fundo, é a ditadura. Ali está a violência, a repressão familiar, e há questões muito claras sobre a repressão aos homossexuais. Sobre o racismo.

A trilogia “Um Lugar Sombrio” foi concluída com o lançamento de “Dança de Enganos”.

O senhor já tinha a concepção de que essa última parte [da trilogia] seria do ponto de vista da mãe?

Quando publiquei a “A Noite da Espera” [primeiro livro da trilogia], em 2017, eu já tinha um livro todo. O segundo, quando eu revisei, já revisei tudo. Acrescentei coisas no “Pontos de Fuga”. Por isso demorou anos. Depois, no último, quando eu reli, tinha duas pestes no Brasil: a pandemia de Covid e o governo anterior e a ameaça de voltar tudo de novo. Eu disse: “Tenho de acrescentar coisas aí”. Por isso ele demorou. Tive de mudar muitas coisas. Acrescentar outras. Antes de publicar, ainda tive a leitura dos meus dois editores e a leitura doméstica da minha mulher, que foi editora por muito tempo – a leitura mais implacável e dura é a doméstica.

Vida acadêmica, docência e ruptura

Voltando a falar da mudança da arquitetura para literatura. Em Manaus, o senhor chegou a dar aulas na área de letras?

No final de 1979, ganhei uma bolsa de uma instituição espanhola. Era para ir para Madri, fazer um curso de língua e literatura espanhola. Fiquei seis meses lá e seis meses em Barcelona e depois mais três anos na França. Aí, eu voltei para Manaus em 1984. Ingressei na Universidade Federal para dar aula de de literatura, língua e literatura francesa.

Ou seja, o senhor já tinha deixado a arquitetura para trás?

Não, não fazia muito tempo. Quando eu me formei, meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Universidade de Taubaté. Eu dei aula de história da arquitetura durante dois anos antes de ir para Madri. Quando voltei para Manaus, ainda tive uma recaída de arquiteto. Fiz projetos com dois amigos meus de São Paulo. Mas abandonei [a arquitetura], quando entrei na universidade. Eu não conseguia fazer as duas coisas. Ou as três. Ser arquiteto, ser professor e escrever. Mas nunca me desinteressei pela arquitetura. Sempre fui apaixonado também pela arquitetura brasileira. Sigo de muito perto. Acabei de escrever uma apresentação de um livro do arquiteto Gustavo Pena, que, para mim, é um dos maiores arquitetos não só entre os brasileiros. Ele fez o memorial de Brumadinho naquela tragédia. O Brasil teve grandes arquitetos. Hoje, não se se pode estudar arquitetura contemporânea sem os brasileiros.

O ofício de escritor

O desenvolvimento de seus livros leva mais tempo. Como é seu processo de escrita?

Meu primeiro romance foi escrito por espasmos. Comecei na Espanha em 1980, depois na França, mas eu fazia muitas coisas lá. Não tinha tanto tempo. Em Manaus, quando ingressei na universidade, também não tinha muito tempo para escrever o que eu queria escrever. Quando falo em tempo da escrita incluo o tempo de leitura. Do que interessa para aquilo que você está escrevendo. Quando você dá aula, há uma leitura programada da disciplina que você vai dar. Foi, vamos dizer, uma escrita muito descontínua, interrompida a do primeiro romance. Quando eu vim para São Paulo, para fazer doutorado, eu parei no primeiro ano. Interrompi o doutorado. Abandonei a universidade. Eu tinha 15 anos já. Meu orientador, que era o professor Davi Arrigucci Jr., um dos maiores críticos brasileiros, me disse: “Mas você vai largar? O Brasil é um país instável”. Respondi: “Eu vou porque senão não termino o meu romance” [“Dois Irmãos”]. Eu tinha feito anotações durante anos, de 1990 a 1998. Eu já estava escrevendo algumas coisas, personagens. Aí, ele disse: “Tudo bem. Então, vai lá e manda bala”. E eu mandei. Escrevi “Dois Irmãos” e tive sorte. O escritor brasileiro é pessimista por princípio.

Achava que pouca gente ia ler, mas é um livro que, aos poucos, conquistou o público e alcançou um número muito grande de leitores. Hoje, tem mais de 300 mil [exemplares vendidos], que é uma loucura para o Brasil. É muito fora da curva. É um livro que teve crescimento lento, mas ininterrupto.

O senhor é um dos maiores autores brasileiros vivos. Como é ser escritor no Brasil?

Eu não sei. Posso falar da minha experiência. Nunca parei de trabalhar. Nunca vivi plenamente dos direitos autorais. Mas os livros me ajudam muito e, ironicamente, o que me ajudou muito foram as adaptações para o audiovisual. Isso me dá mais condições de viver. Falo de viver modestamente, que eu também não sou de ligar para muito dinheiro. Não que eu faça voto de pobreza. Eu quero viver bem, com dignidade, só isso. Que meus filhos possam ter uma vida digna. Então, em parte, sim, eu dependo dos meus livros e, em outra parte maior, eu dependo desses adaptações. Não sei como alguns escritores vivem de literatura. Eu ainda dou cursos, dou palestras em escolas, universidades, instituições culturais. Mas já não faço mais orelhas, apresentação, posfácio e nem traduções.

Vou insistir um pouco com o audiovisual. Algumas obras ganharam boa extensão por conta da TV, como “Dois Irmãos” [minissérie dirigida por Luiz Fernando Carvalho e exibida em 2017 na Globo], e do cinema [são adaptações os filmes “O Rio do Desejo”, de 2023, e “Retrato de um Certo Oriente”, de 2024]. Hoje, para o escritor é importante essa extensão para o audiovisual?

Não sei se é importante, porque eu nunca pensei em adaptação. Nunca fiz roteiro e me recuso a fazer, porque eu não sei fazer roteiro. Eu já escrevi argumentos, aí é outra coisa, criar personagens, conflitos. Mas roteiro mesmo, não. Foi inesperado o Luiz Fernando Carvalho [querer adaptar a obra para a TV]. A Maria Adelaide Amaral foi a roteirista oficial. Mas o resultado das adaptações, eu gostei de todos. Eu tive sorte muita sorte. De “Dois Irmãos” ao último, “Retrato de um Certo Oriente”. Eu acho que os filmes foram uma tradução visual da essência do livro.

O papel da ABL hoje

O que é ser um imortal da Academia? Como o senhor vê o papel da Academia na sociedade brasileira atual?

Acho que a ABL mudou muito. Ela tem se dinamizado. Não é mais uma instituição cristalizada e separada da sociedade. Criaram-se relações entre a Academia e a sociedade, sobretudo nos últimos dez ou 15 anos. Ela foi muito conservadora na década de 1970. Essa mudança positiva me estimulou a me candidatar. Um grupo de amigos dentro e fora da Academia me estimulou. E aconteceu e eu fiquei contente, honrado em ser o primeiro amazonense, já que isso virou o bordão. Manaus festejou. A Academia já teve entre os fundadores um grande crítico paraense, José Veríssimo. A gente não deve esquecer que o patrono da Academia, Machado de Assis, foi o maior escritor da América Latina do século XIX. Não é pouco. Agora, como toda instituição, ela tem seus problemas, seu lado conservador. A USP não tem um lado conservador? Tem. Mas acho que ela tem se aberto. Inclusive com os jovens da periferia do Rio, onde há um programa de leitura e de conversa sobre literatura. Tem ciclo de conferências sobre história, literatura, sobre a literatura na ditadura, tem tudo isso. Sou totalmente avesso a honrarias e rituais solenes. Isso para mim é uma questão. Foi a minha maior dificuldade. Acho que você não deve ficar muito preso a esses rituais, mas eles existem. Como as convenções existem. Eu acho que o importante é você participar de um ambiente cultural democrático e promover a literatura, porque a leitura no Brasil é uma questão estrutural. O brasileiro médio não lê porque não houve uma formação adequada na escola. Eu pergunto uma coisa: por que que nos cursos de medicina, engenharia, ciências exatas e da natureza não há disciplinas de humanidades? Essa é uma pergunta que eu faço para as universidades públicas e particulares. Por que raios não há disciplinas, pelo menos optativas, de filosofia? A medicina lida com a morte o tempo todo. E a morte é uma das grandes questões da filosofia desde sempre. Por exemplo, por que que os alunos de medicina não leem “A Morte de Ivan Ilitch”, de Tolstói? Eu gostaria de dar uma palestra no curso de medicina sobre esse livro. Se me convidarem, eu vou. Pergunte a médicos, engenheiros ou biólogos quantos romances leram em sua vida. Quantos livros de filosofia leram? E livro de história para entender o Brasil? E para entender as contradições do ser humano?

Milton Hatoum: “A compreensão da alteridade, do outro, da diferença, é importante. Ter essa diversidade não como ameaça, mas como convivência desejada”.

Literatura brasileira e o Nobel

O senhor citou Machado de Assis, que seria seguramente um autor universal, elogiadíssimo em toda parte. Mas falta reconhecimento internacional aos autores brasileiros? Um Nobel de Literatura já deveria ter sido dado a um brasileiro? A quem o senhor daria?

Falta reconhecimento no exterior, claro. Daria o Nobel a vários. Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa são dois, um poeta e um ficcionista de primeiríssima grandeza. Certamente maiores que a maioria dos premiados. E Machado de Assis também. Ele publicou “Memórias Póstumas de Brás Cubas” em 1881. E o prêmio Nobel começou em 1901. Eles tiveram 20 anos para dizer: “Puxa, tem um romance de um brasileiro no Rio de Janeiro, que é uma obra-prima”. Mas não se interessaram. Nesses anos todos, deram para cinco ou seis hispano-americanos. E para nenhum brasileiro. É um descaso. É uma indiferença em relação ao Brasil. Aí não é só a Amazônia, é o Brasil visto como estereótipo. “Ah, eles só entendem de carnaval, samba e, no fundo, é um país violento e não há pessoas cultas, não há uma literatura de primeira grandeza”. Mas há.

Não só há uma literatura de primeira grandeza, como há grandes cientistas brasileiros. Cientistas, físicos, químicos, astrônomos.

Por outro lado, temos arquitetos brasileiros que são reconhecidos internacionalmente. Que são referências.

Nos falta também uma política cultural. Bom, isso já lá atrás. Claro que a ditadura não ia fazer lobby para Drummond. E é disso que se trata também. Quando o Saramago ganhou, houve um lobby do governo português. E o próprio Saramago disse, com ironia, que Guimarães Rosa era o maior escritor português. Ele sabe que era o maior escritor da língua, o maior romancista da nossa língua do século XX. Mas não temos só o Rosa e o Drummond. Temos o João Cabral de Mello Neto, a Clarice Lispector, Raduan Nassar, que ganhou o prêmio Camões. Não precisa ter uma obra vasta para você ser premiado. Tem o Murilo Mendes, o Manuel Bandeira, Jorge Amado, que quase ganhou. Mas esse “quase” é parte da tradição de desinteresse da academia sueca. Tem outra coisa importante: as traduções do Rosa não eram boas. Agora vai sair uma grande tradução em língua alemã e outra em língua inglesa. Agora temos chance de o mundo descobrir, pelo menos, o Rosa. Se bem que para ler o Rosa é bom aprender o português. Por que a gente lê [Marcel] Proust e [William] Faulkner no original, ou [Miguel de] Cervantes ou [Gabriel] García Márquez ou [Jorge Luis] Borges em espanhol, se eles não leem? Por que só nós temos de nos submeter à língua estrangeira?

Na avaliação de Hatoum, o Brasil já deveria ter recebido um Nobel pela obra de Guimarães Rosa e de Carlos Drummond.

Mas não é esse não é um pouco do nosso vira-latismo? A gente não banca os nossos próprios…

Mas aí eu já estou reivindicando, vamos dizer, o desinteresse dos outros. Quando eu morava na França, uma vez um amigo francês contou que queria escrever. E disse: “Ah, como é que eu vou escrever tendo Louis-Ferdinand Céline e Proust e [Gustave] Flaubert e todo século XIX atrás de mim. Existe esse peso”. E eu falei: “E por que também eu não tenho esse peso? Você já leu Guimarães Rosa? Clarice? Por que não haveria um peso em mim também? Por que também não tenho essa tradição com uma república tão jovem como a nossa? Vocês têm literatura há 700 anos. Nós temos desde o século XVI, com os poetas árcades [como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga]. Ele não sabia nada, nunca tinha lido nem os poetas árcades, nem Machado, nem Rosa, não tinha lido nada. É uma pena.

)