31/05/2018 - 18:00

Depois de três décadas de democracia, defender a intervenção militar no Brasil é bandeira de quem está mal intencionado ou mal informado. Aos menores de 50 anos ainda cabe a justificativa da falta de conhecimento histórico. Aos que têm mais de 50, é recomendado que ativem a memória, pois viveram sob um regime de exceção, que desconhecia direitos, determinava o que podia ou não ser publicado, lido ou assistido nos cinemas, teatros e até nas novelas. Um sistema autoritário que não admitia contestação, que perseguiu, torturou e matou aqueles que ousaram pensar diferente. A história registra que nas duas décadas da ditadura militar que tomou o País em 31 de março de 1964, 475 pessoas morreram ou simplesmente desapareceram por motivos políticos. E ainda hoje há dezenas de mães que não encontraram sequer ossadas para poder velar seus filhos, cujos sonhos foram interrompidos nas casas da morte mantidas pelo regime. Para elas, o verso “saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu”, de Chico Buarque de Holanda, não é poesia. É história real!

Em nome de uma suposta moralidade, de uma falsa ordem pública, do combate ao fantasma do comunismo e de um nacionalismo ufanista, parlamentares como Leonel Brizola, Rubens Paiva, Plínio de Arruda Sampaio, Miguel Arraes e Marcio Moreira Alves foram cassados sem nenhum rito jurídico. Em apenas três meses, os militares retiraram os direitos políticos de 441 pessoas, entre elas os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, seis governadores, 55 deputados e senadores. “Quem viveu sob tantos desmandos sabe que defender a volta da ditadura é um imenso equivoco histórico”, observa o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. “As ditaduras de qualquer viés ideológico retiram dos cidadãos a possibilidade de escolherem seu destino.”

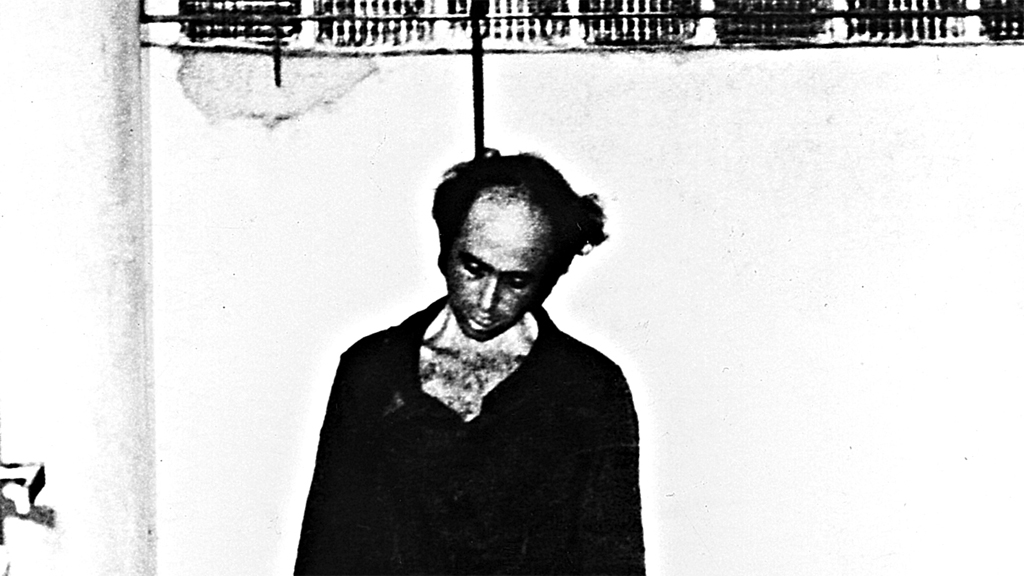

Ao longo dos anos e dos seguidos Atos Institucionais, que rasgaram qualquer norma jurídica vigente e deram ares de legalidade a um regime de arbítrio, professores, artistas e cientistas se viram forçados a viver no exílio ou na clandestinidade. Estudantes eram massacrados. Operários como Manoel Fiel Filho e jornalistas como Vladimir Herzog foram tirados de suas casas sem nenhum mandado, conduzidos às dependências militares e dias depois apresentados como suicidas, apesar de eloquentes provas que descreviam as torturas sofridas em repetidas sessões de pau de arara, choques elétricos e afogamentos, dentre outras práticas ainda mais perversas. A censura barrava qualquer acesso à informação. Aqueles que se atreviam a falar em direitos humanos, direitos civis ou liberdade de expressão eram rotulados como inimigos do Brasil e entravam na lista das próximas vítimas. Em junho de 1964, o sistema já havia listado cinco mil nomes desses supostos inimigos, que passaram a ter todos os passos controlados e conversas gravadas sem nenhum tipo de autorização judicial. Os generais de plantão no Palácio do Planalto gozavam de amplos poderes. “É fácil pedir ditadura quando se vive em uma democracia. Mas é difícil querer democracia quando se vive em uma ditadura, amordaçados e sem liberdade de expressão”, lembra o senador Humberto Costa (PT-PE).

Já com o Congresso sob domínio e com poderes para cassar mandatos de parlamentares eleitos sem maiores explicações, em 1968 os militares miraram as baionetas para um fragilizado e capenga Poder Judiciário. Veio o famigerado Ato Institucional número cinco (AI-5) e com ele o fim de qualquer garantia constitucional. Assim, tornavam-se “legais” as prisões arbitrárias, tolerava-se a tortura como instrumento para obter informações e instituía-se oficialmente a censura prévia. Cabia a censores definir o que as pessoas podiam ou não ler ou assistir, inclusive na programação de rádios e tevês. Naquele dezembro de 1968 foi dado ao brasileiro uma “vida de gado”, como diz o compositor Zé Ramalho, referindo-se a um povo que vive alienado à espera da chegada de um messias.

Logo depois de assinado o AI-5, o presidente-general Costa e Silva fechou o Congresso e todas as Assembleias Legislativas. Ele e os governadores, escolhidos sem nenhuma participação popular, passaram a assumir as funções do Legislativo. O mesmo ato ainda deu permissão para que o presidente pudesse destituir de seu cargo qualquer funcionário público, inclusive juízes. “A sociedade sabe muito bem o quanto foi caro reverter esse processo para que fosse retomada a democracia”, afirma o deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP). “Custou muitas vidas e defender a intervenção militar nesse momento interessa apenas a quem aposta no quanto pior melhor”, completa o deputado.

Crescimento e corrupção

Durante as duas décadas de ditadura, uma eficiente máquina de propaganda e marketing tratou de construir a imagem de um País pulsante, abençoado por Deus, bonito por natureza e rumo à liderança mundial. Sob o slogan de “Brasil Ame-o ou Deixe-o”, enquanto nos porões do regime centenas de pessoas eram seviciadas e mortas, a propaganda oficial mostrava uma Nação em crescimento nunca visto anteriormente. De fato, no início dos anos 1970 o Brasil mostrou crescimento perto de 10% ao ano. Tornou-se uma espécie de paraíso das multinacionais – principalmente as do setor automobilístico – mas graças a uma monumental dívida externa, cuja conta até hoje nos atrapalha. Quando deixaram o poder em 1984, os militares registravam uma dívida equivalente a 54% do PIB, valor quatro vezes superior ao que encontraram em 1964. Um crescimento que, se de um lado contribuiu de forma inquestionável para a industrialização do País, de outro propiciou uma concentração de renda absurda. Em 1965 os 1% mais ricos do Brasil recebiam 10% da renda média do País. Em 1968 esses mesmos 1% abocanhavam 16% da renda nacional. Quando a desigualdade se tornava visível, a ditadura se justificava dizendo que era preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo. “Embora o regime tenha aparelhado muito bem grande parte de nosso parque industrial, melhorado técnica e tecnologicamente nossa infraestrutura, quando veio a conta, veio muito alta”, afirma Guilherme Grandi, professor da FEA/USP.

Outra percepção tão falsa quanto recorrente é a de que no período da ditadura não havia corrupção. “Vários estudos já comprovaram que existia corrupção no regime militar, sem que houvesse qualquer tipo de investigação”, diz Grandi. Segundo ele, a promiscuidade entre os interesses privados e os órgãos públicos foi aprimorada no regime militar. E, de fato, mesmo com a censura e com os órgãos de fiscalização sob absoluto controle dos generais, escândalos como o caso Lutfalla, que propiciou o desvio de recursos públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para a família de Paulo Maluf, um aliado de primeira hora dos militares, não passaram despercebidos, embora ninguém tenha sido responsabilizado por eles. O mesmo ocorreu com o caso da quebra do grupo Coroa-Brastel, que teria sido favorecido com empréstimos irregulares concedidos pela Caixa Econômica Federal e deixou milhares de investidores a ver navios.

“Depois de tudo o que passamos, defender a intervenção militar é agredir a sociedade, é querer tirar do brasileiro o direito de escolher seus governantes e o destino do País. Quem faz esse discurso é abutre da democracia”, diz o ministro da Segurança, Raul Jungmann. Já entre os ministros do STF e na Procuradoria Geral da República, a defesa da intervenção militar vem sendo tratada como um crime, definido pela Lei de Segurança Nacional, uma das heranças da ditadura.